阻撓農(nóng)民種地讓交錢的干部被免職 權(quán)力任性下的法治之痛

在春耕之際,內(nèi)蒙古開魯縣一村莊內(nèi)發(fā)生了令人震驚的一幕:持有長期承包合同的農(nóng)民們,欲耕種自家土地時,卻被村委會以需額外繳納高額費用為由阻撓。農(nóng)民們與村委會早有30年承包合約,且已按約支付款項,如今卻被要求每畝地每年再交200元,累計金額達百萬。更甚者,村委會實施24小時監(jiān)控,嚴禁農(nóng)民進行任何耕作。

故事聚焦于雙勝村的老張。他承包了4500余畝鹽堿地,經(jīng)過二十年的努力將其改造成豐饒的玉米田。正當他期待春耕時,村主任卻以“先交錢再種地,警察也擋不住”相威脅。這一言行猶如影視劇中的反派角色,完全違背村主任的職責。

回溯至2004年,老張等人開始改造鹽堿荒地,成功將其化為良田。現(xiàn)村委會卻以土地價值變化為由,要求他們在合同期內(nèi)補繳承包費,否則將解除合同。此舉令老張及眾多村民深感措手不及。

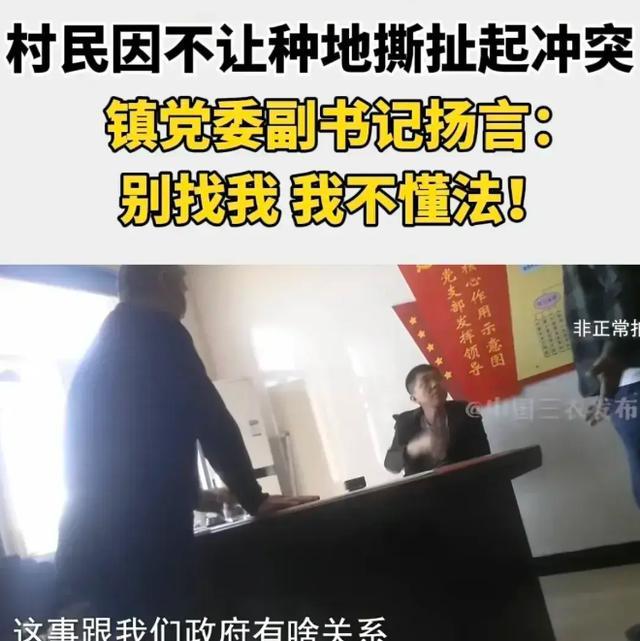

事件引發(fā)社會廣泛關注,網(wǎng)友紛紛譴責這種侵犯農(nóng)民權(quán)益的行為,要求嚴懲。然而,鎮(zhèn)干部不僅未主持公道,反而協(xié)助村委會禁止老張春耕,甚至扣押其農(nóng)機設備。鎮(zhèn)黨委副書記紀某竟聲稱“不懂法”,不介入此事,令人愕然。

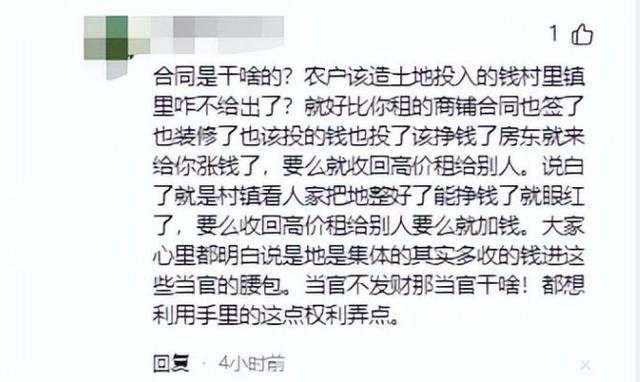

有人試圖以“不可預見的情勢變更”為由終止合同,但《農(nóng)村土地承包法》明確禁止發(fā)包方在承包期內(nèi)擅自收回土地,《民法典》雖有相關變更或解除合同規(guī)定,但需雙方協(xié)商。對此,網(wǎng)友意見分化,但大多數(shù)人譴責村干部濫用職權(quán),覬覦農(nóng)民改良后的土地資源。

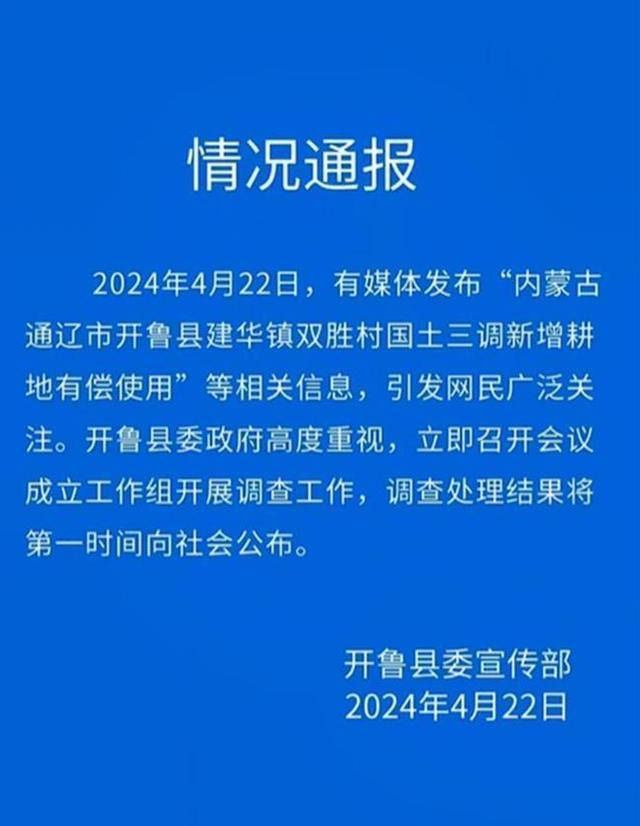

社會各界呼吁尊重法律法規(guī),遵循合同約定,妥善處理承包費問題,不應粗暴干預農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。紀委已介入調(diào)查,此事對基層治理能力和農(nóng)村土地承包制度提出深刻質(zhì)疑。焦點在于:農(nóng)民為何在改造荒地后反遭“宰割”?承包合同效力何在?背后是否有不法利益驅(qū)動?

我們需要查明事實,審視承包合同細節(jié),核查土地改造的合法性。監(jiān)管部門的介入將有助于公正解決糾紛。我們堅信法律終將嚴懲違法行徑,同時呼吁各地政府加強監(jiān)管,切實保護農(nóng)民權(quán)益,維護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定環(huán)境。