獵罪圖鑒2:懸疑劇的新美學探索,從畫皮畫骨到畫心的藝術(shù)升華

懸疑劇發(fā)展到今天,把一個故事講得完整已經(jīng)遠遠不夠了,還需要講的新鮮、獨特、漂亮。《獵罪圖鑒2》就是這樣一部有樣本啟發(fā)意義的作品:原來懸疑,也可以是「美」的。

作者 | 賽娜(北京)

畫家封塔納,拿小刀在畫布上割了一刀,就此成了當代藝術(shù)的大師。因為這一刀下去,畫布從二維變?yōu)榱巳S。畫可以脫離畫布的范疇,有了新的空間、光影、顏色。更帶入了觀者對這個「割開」行為的思考。

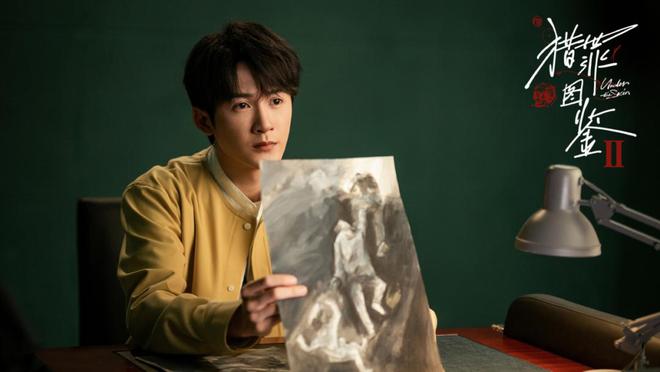

《獵罪圖鑒2》導演劉殊巧用這幅畫,解釋了第二季想要做出的不同:不止「畫皮畫骨」,更要「畫心」。在第一季中,主角沈翊從一名藝術(shù)家變成了警局的畫像師,但在第二季里他已經(jīng)不僅僅滿足于畫出嫌疑人,而是想要透過畫布被割開的裂痕,凝視人心的深淵。

而劉殊巧的工作,就是做這把割開畫布的刀。她需要通過一系列編排和設(shè)計,讓抽象的人性描述具像化,讓這些起來離觀眾很遠的美術(shù)概念、心理學知識鮮活起來。

這不是一道常規(guī)的懸疑劇課題,而市場用熱烈的反饋,驗證了這一解題思路的成功。

作為一部年末上映、雙平臺同播的劇,《獵罪圖鑒2》開播首日的騰訊熱度值就成了平臺年度第六,愛奇藝熱度值則是平臺年度第三,其云合市場占有率也始終高居不下,完結(jié)后依然能以破17%的占有率登頂。在懸疑劇這個充分「卷」起來的賽道,被劃分到刑偵劇陣營的它站穩(wěn)了腳跟。

在劉殊巧看來,《獵罪圖鑒》系列是刑偵劇這一類別里一個獨特、清晰的存在,在這一題材里形成了它獨特的美感。而在社交媒體讓傳播愈發(fā)碎片化的當下,只有把它做的更獨特、更極致,才能讓它即使在碎片中都有耐人尋味的部分。

1.從「畫骨」到「畫心」

劉殊巧是在去年七月份接到項目邀約的,當時總制片人張翼蕓向她提出的訴求是:全面升級。

而劉殊巧也給了對方自己的理解:要在第二部續(xù)作還能做出驚喜,一個長板已經(jīng)不足以撬動,需要從方方面面完成升級。

畫面的質(zhì)感,是一部劇集最先與觀眾碰面的內(nèi)容。因此,第一部里飽受好評的畫面基調(diào)不能變。

區(qū)別于一般色調(diào)冰冷的懸疑劇,《獵罪圖鑒》是溫暖、明亮、唯美的。那么第二部就需要在這個方向上做得更加極致。在故事內(nèi)核上,也需要突破原本通過「畫皮畫骨」來鎖定嫌疑人的辦案思路,要往案件的背后更進一步,透過沈翊的視角去「畫心」,帶大家去探究案件中人物的犯罪動機成因。

「獵罪天團」戲里戲外的成長,也要求著劇集必須做「升級」。當演員陣容「原班人馬」時隔三年再在《獵罪圖鑒2》中重聚,每個人都有了新的成長。

檀健次對演繹沈翊這個角色多了更多想法甚至是野心,想通過更極致更大膽的表演創(chuàng)作進一步探索他「畫像師」身份與「藝術(shù)家」身份間的拉扯。金世佳這三年里在話劇舞臺上有了新的感悟,總會反復思考自己在飾演杜城時如何處理得更細膩。「金世佳會跟我說。杜城這個人在這一季要更有『心』,對于事件的反應不能只停留在表面,要有他自己的思考邏輯。」劉殊巧說。

這也必然會帶來沈翊與杜城之間新的沖突,如果說第一部是杜城與沈翊的磨合期,但到第二部彼此已經(jīng)很熟悉之后,就必然要到有更深入精神交流的時候,沈翊想要更進一步去探索罪犯的犯罪動機,想要找回并重新信任自己的直覺。但杜城則更秉信證據(jù),作為隊長的他肩扛重則,也不愿意他因為「直覺」而冒險。

正如他在劇中所說「你的直覺可能會對99次,可哪怕錯一次,我都承受不了。」

沈翊與杜城的堅持沒有對錯之分。人的成長是不斷拓展自己認知邊界的過程。沈翊與杜城各有其認知維度,站在不同的立場就會有不一樣的想法。沈翊是對藝術(shù)、探索人性的追求,是前行者,他想要阻止犯罪,而杜城是站在法律的立場。這兩種追求的碰撞里,有很多值得探討的內(nèi)容。

這種劇情成長于故事線上的精神交流,就與沈翊所追求的突破更近一步扣上了。定下這一基調(diào),罪案故事、畫面氛圍、人物關(guān)系,都會往這邊靠攏。在梳理劇本時,劉殊巧常說的話是,我們不能滿足于把故事「講圓」,只呈現(xiàn)破案過程,帶領(lǐng)觀眾找到兇手,而是要將最終落點落到更獨特的人物關(guān)系和更復雜的情感上。

在這些復雜情感的交匯中,劉殊巧有時會用畫面隱晦地給出自己的觀點。

整部劇的第一個案件是偶像選拔節(jié)目中發(fā)生的死亡事件,粉絲堅定地認為偶像是愛自己的,對自己的感情獨一無二,于是決定為了他殺死了霸凌他的隊友。而在第二集的末尾,節(jié)目組搭建的宿舍和舞臺一一被工人砸掉,第一集里夢幻感十足的空間就這樣破碎了。「塵歸塵、土歸土,我想讓大家冷靜地去看待,這些上頭的幻象本質(zhì)或許有一部分是虛假的。」

而在構(gòu)建好了復雜關(guān)系后,觀眾也收獲了豐富的解讀空間。對這個偶像的案件,她看到有人說,「他們之間是有愛的吧」,也會有人馬上在評論區(qū)反駁,「不,覺得那個男孩就是在利用她。」這種千人千面的解讀,「觀者的思考」,正是劉殊巧想達成的效果。而這也要求創(chuàng)作團隊從劇本到拍攝,都要給到觀眾足夠豐富的解讀空間。通過故事的撰寫和導演拍攝時的呈現(xiàn),觀眾有足夠多的素材,可以挖掘出陳勤和小蛋殼的行為動機的深層原因——各自的原生家庭經(jīng)歷、倆人成為偶像粉絲關(guān)系之前的羈絆。

在進入拍攝后,劉殊巧也對這個原班底回歸的「獵罪天團」給予了充分的信任。她開玩笑說,「他們都很熟了,我一開始進來是局外人,我會先聽聽局內(nèi)人的想法。」對于演員提出的想法,她會結(jié)合現(xiàn)場情況,盡全力拍一條讓大家看看效果。在一段花絮中,檀健次提出有沒有可能讓沈翊先一眼看到這個小女孩,只有一只鞋,她想了想說,好,那我們就從低角度拍試試看。

很多戲份就是現(xiàn)場碰出來的,包括在網(wǎng)上被熱議的「零幀起手」「神之轉(zhuǎn)場」——秦海璐飾演的張局剛面對沈翊,溫柔地答應了對方的需求,結(jié)果一個扶額,語氣和突然變得嚴肅起來,「沈翊啊」,鏡頭一轉(zhuǎn),坐到對面的人就變成了氣鼓鼓的杜城。「在現(xiàn)場,我們會經(jīng)常討論怎么把這些日常的鏡頭拍的好玩一些,我們的演員都對這事兒都很開放,在現(xiàn)場一提,大家就都很痛快,就這么來吧!」

2.不像刑偵,像雜志

在做《獵罪圖鑒2》的過程中,一直會有工作人員質(zhì)疑,咱們這做的會不會有點太不刑偵了?好像無論是故事還是畫面的唯美質(zhì)感,都與傳統(tǒng)的刑偵劇區(qū)別開來。

但這正是劉殊巧在現(xiàn)場反復傳遞給組里人的:我們做的不是傳統(tǒng)刑偵,這會把我們的創(chuàng)作認知局限住。我們像在做一本美工排版都很優(yōu)美的雜志,在犯罪的故事里呈現(xiàn)更多元的世界,可能翻開這一頁和下一頁,看似完全沒有關(guān)聯(lián)的內(nèi)容卻是在一個體系里。「在我們的案件里,我們也不是去虛構(gòu)什么能人異事,人物的職業(yè)都是實實在在的職業(yè)。」

這就對主創(chuàng)團隊的社會話題敏感度提出了高要求。不同于很多刑偵劇將劇情時間線往前推20年,《獵罪圖鑒》系列是與當下緊密相連的故事。劇集的長周期性又要求主創(chuàng)團隊需要提前去預判、設(shè)置熱門社會議題。

《獵罪圖鑒2》的13、14集,案件主角是女主播奧莉,其中就有一段「團播」的劇情正好是當下直播行業(yè)討論的熱點。團播,即幾位主播在一個直播間中表演,由直播間觀眾的打賞來決定彼此C位的的位置和表演時長。為了真實地呈現(xiàn)直播環(huán)境,劉殊巧也帶著團隊去到了一家直播公司實地拍攝。

另外一個與傳統(tǒng)刑偵劇區(qū)分開的點,則是這一系列作品突出的特質(zhì),「美」。這種美,除了幾乎每一集都出現(xiàn)的美術(shù)作品,還有觀眾能最直接感受到的角色魅力。

在豆瓣的獵罪圖鑒小組有一個熱門話題:女演員們,去演獵罪吧,讓觀眾看看你們的上限。正文里這樣寫道:「獵罪中的女人不是攝像頭或掛件,不性緣腦,她們有自己的欲望和愛恨,貪婪和恐懼。導演把這些女性都拍得很美,她們或孤獨疏離,或倔強固執(zhí),或笑里藏刀。」在網(wǎng)吧縱火案中的兇手阮芳芳,就因為其「人前柔弱小白花,人后瘋感食人花」的強烈反差設(shè)定引發(fā)熱議。

能否演出角色的「復雜性」,是劉殊巧在選角時的重要考量。她向新聲Pro坦言,《獵罪圖鑒2》很多來試戲的演員,都不是因為形象沒被選上,而是因為無法理解這個復雜角色而被淘汰掉的。「很多人可能會用他們在生活里的慣常思維,或者在類型片里看到的模板任務,代入那樣的邏輯。比如奧莉這個角色,很多人可能是無法理解為什么最后她又沒犯罪,還要費這么大勁去設(shè)計這場謀殺。」

在確定好演員后,導演也會讓每個單元案件的主角們,盡可能在有限的場景里,做出更多造型的變化。「人物在不同場景的造型和細節(jié),是能夠體現(xiàn)她性格多面性的。」

導演甚至為每個人物都設(shè)計了不一樣的光,不論是「獵罪天團」全員,還是僅在單元案件中出場的角色,導演都用光線來區(qū)分了他們身上的特質(zhì)。「這些東西不是所有觀眾都能看出這里面技術(shù)設(shè)計的門道,但只有把這些細節(jié)都做好了,可能才會收獲到觀眾說的一句,誒,這些演員都拍的還挺好看的。」

「不像刑偵劇,像雜志」,是劉殊巧為《獵罪圖鑒2》找到的非常規(guī)解題思路。在如今的劇集市場,各家平臺幾乎都在布局懸疑劇賽道,每年都有不少刑偵劇與觀眾見面。劉殊巧感覺到,當下的觀眾已經(jīng)不滿足于怎么把故事「講圓」,或者用什么樣的敘事技巧去呈現(xiàn)懸念了。「大家想看到更豐富的東西。要有不一樣的氣質(zhì)。」

在劉殊巧看來,這些年走紅的《漫長的季節(jié)》《邊水往事》就幾乎都是市場上找不到對標的獨特作品。這也是她作為創(chuàng)作者接下來的目標:繼續(xù)去接觸一些跳出常規(guī)模式的作品。而這,也是當下的平臺和希望用心制作內(nèi)容的創(chuàng)作者所追求的。「不能是一個作品流行了,所有人都涌上去做,把它透支了。」

需要有更多的創(chuàng)作者去做一些非常規(guī)的解法,才會有機會讓觀眾撞見那副被割開的畫布,突然就得到了無限解讀的空間。