易烊千璽新片小小的我獲東京電影節(jié)觀眾選擇獎,腦癱少年故事引發(fā)熱議

易烊千璽的新電影《小小的我》,獲得了東京電影節(jié)“觀眾選擇獎”。

影片把鏡頭對準(zhǔn)腦癱少年,勾勒弱勢群體的平凡日常,熱度與口碑雙高。

不止于此,今年高分電影榜單上,很多展現(xiàn)弱勢人群生活的影片扎堆出現(xiàn),從殘障群體到心智障礙者,它們憑什么抓住觀眾的心?

鏡頭頻繁聚焦,究竟是關(guān)懷還是另一種“霸凌”?

易烊千璽的腦癱少年,抓住了觀眾的心?

最近上映的《小小的我》,收獲了如潮好評。

影片把鏡頭聚焦于腦癱少年劉春和,以紀(jì)錄片式的質(zhì)樸,勾勒他的日常。

跟外婆穿梭于老年樂團(tuán),在鍋碗瓢盆的磕碰聲與樂器的奏鳴里,擁抱煙火氣;懷揣著打零工掙學(xué)費(fèi)、考駕照的平凡夢想,一步一踉蹌地邁向憧憬中的未來……

影片情節(jié)簡單,沒有跌宕起伏的戲劇沖突,而是用平視視角和細(xì)膩手法深入探討特殊人群。

把這類弱勢群體的日常、內(nèi)心世界與質(zhì)樸情感訴求,毫無保留地?cái)傞_在大眾眼前。

易烊千璽也因?yàn)閯⒋汉瓦@個角色,獲得了演技上的認(rèn)可。

為貼合角色,他模擬腦性麻痹患者的肢體扭曲、步伐顫抖,從細(xì)微的眼神閃爍,到嘴角下意識的抽動,將患者的生理特征與情緒波瀾無縫銜接。

今年的高分電影榜單上,有不少展現(xiàn)弱勢人群生活狀態(tài)的影片。

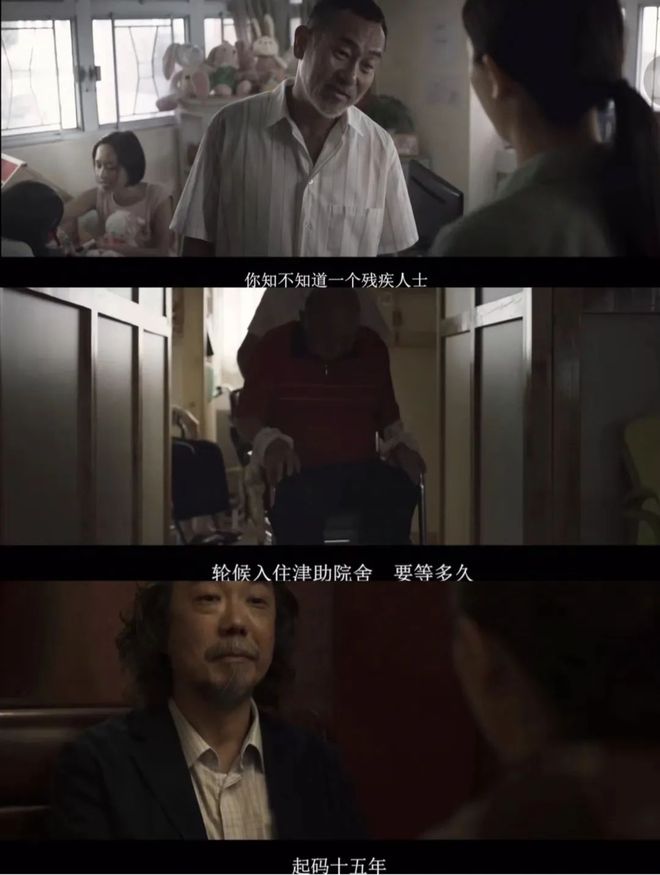

《白日之下》把鏡頭對準(zhǔn)了殘障群體。

記者為追尋一宗殘障院舍的新聞深入調(diào)查,抽絲剝繭地揭開殘障人士身處的灰暗世界:簡陋的居住環(huán)境、被忽視的基本生活需求,還有潛在的虐待風(fēng)險(xiǎn)。

它沒有浮于表面的同情,而是用新聞人的執(zhí)著叩問福利體系的漏洞,讓觀眾看到殘障群體為生存掙扎的艱難日常。

《刺猬》刻畫的是心智障礙者的內(nèi)心版圖。

主角用獨(dú)特視角觀察世界,旁人眼中他渾身帶“刺”,難以靠近,電影細(xì)膩捕捉了他對情感的笨拙摸索、在復(fù)雜人際里的無措。

影片打破了大眾對這類弱勢群體刻板認(rèn)知,展現(xiàn)了他們豐富且易碎的精神世界。

還有《蝸牛回憶錄》。

它以黏土定格動畫的方式,講述了兔唇女孩格蕾絲在孤獨(dú)、悲傷中克服重重困難尋找歸屬感的歷程。

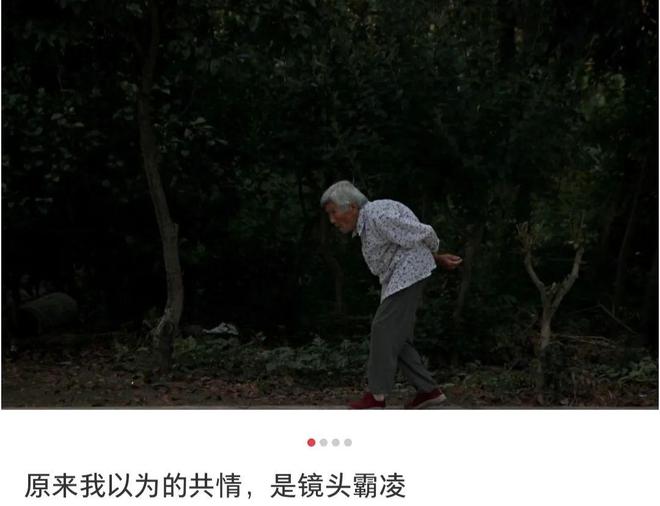

那么,鏡頭對準(zhǔn)這些弱勢群體,是不是另一種霸凌?

是“鏡頭霸凌”還是“鏡頭關(guān)懷”?

有人質(zhì)疑,頻繁聚焦弱勢群體,會不會是新型“鏡頭霸凌”,把他人傷疤當(dāng)噱頭。

此前,“專盯弱勢群體的“掃街”,是否是‘鏡頭霸凌’”的討論也曾沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

要討論這一問題,需要先明確概念。

鏡頭關(guān)懷是指電影創(chuàng)作者以一種平等、尊重的態(tài)度去呈現(xiàn)弱勢群體的生活狀態(tài)和情感訴求。

這種關(guān)懷不僅體現(xiàn)在對弱勢群體生活的真實(shí)描繪上,更體現(xiàn)在對他們內(nèi)心世界的深刻理解和共情上。

《小小的我》《我不是藥神》《滾蛋吧!腫瘤君》《送你一朵小紅花》等,都屬于比較成功的案例。

然而,我們也必須警惕對苦難的過度消費(fèi),即所謂的“鏡頭霸凌”。

這表現(xiàn)為對弱勢群體的居高臨下的態(tài)度,將他們的痛苦和困境作為吸引觀眾眼球的工具。

例如,一些短視頻博主在“掃街”過程中,傾向于將鏡頭對準(zhǔn)社會弱勢群體,如“拾荒者”“環(huán)衛(wèi)工”“外賣小哥”以及“孩童”等,這樣的行為實(shí)際上已經(jīng)構(gòu)成了一種“鏡頭霸凌”。

這違背了尊重個體權(quán)利和尊嚴(yán)的基本原則,是一種對他們的不尊重。

除了展現(xiàn)弱勢群體的心理和生活狀態(tài),《小小的我》還側(cè)重呈現(xiàn)了公眾對其的態(tài)度。

在公交車上,春和主動給一對母子讓座,孩子露出燦爛的笑,而母親局促不安地側(cè)過了臉。

在讓座后,他因司機(jī)師傅猛剎車而摔倒,事后司機(jī)師傅第一句話卻是“像你這種情況少來擠公交車”,沒有道歉,沒有關(guān)懷。

三種鮮明的態(tài)度形成對比,映射出“春和們”在社會上的處境。

公眾到底該如何對待少數(shù)群體?

其實(shí)無非是摘下有色眼鏡,收起廉價同情,以平等視角相待。

鏡頭為何瞄準(zhǔn)弱勢群體?

首先是這類內(nèi)容的稀缺性,會使電影自帶流量。

大眾在爆米花大片的轟炸下,已經(jīng)逐漸產(chǎn)生審美疲勞。

超英電影、奇幻冒險(xiǎn)、偶像言情看多了,就顯得弱勢群體題材越發(fā)稀缺。

平日里,殘障人士、貧困群體等離多數(shù)人的生活較遠(yuǎn),大眾對他們的認(rèn)知僅停留在模糊概念。

電影把小眾生活場景、不為人知的困境搬上熒幕,天然吸引好奇目光,滿足了觀眾拓展視野的心理需求。

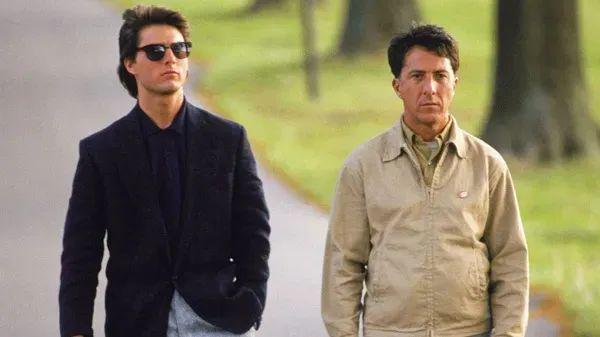

就拿《雨人》來說,在影片問世前,自閉癥群體鮮少被大眾熟知。

當(dāng)雷蒙這個自閉癥天才出現(xiàn)在大銀幕,他刻板行為、超強(qiáng)記憶力,沖擊著觀眾的固有認(rèn)知,影片瞬間成為話題焦點(diǎn),熱度居高不下。

這類影片往往也有更強(qiáng)的真實(shí)性和情感深度,有較高的藝術(shù)價值。

弱勢群體題材往往扎根于現(xiàn)實(shí),創(chuàng)作者深挖真實(shí)故事,每一個情節(jié)、臺詞都浸透著生活原味。

演員為貼近角色,也常沉浸式體驗(yàn)生活,這份投入讓影片情感濃度爆表。

觀眾能從中觸摸到真實(shí)心跳,藝術(shù)感染力遠(yuǎn)超虛構(gòu)浮夸之作。

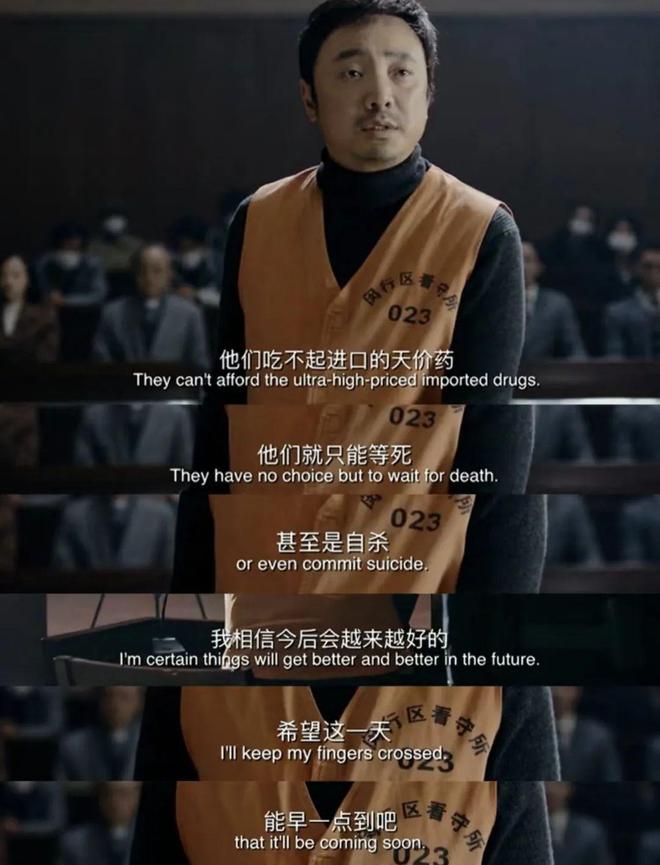

比如改編自真實(shí)事件的《我不是藥神》。

慢性粒細(xì)胞白血病患者的絕望、對廉價救命藥的渴求,都是現(xiàn)實(shí)里血與淚的復(fù)刻。

主角程勇從逐利小商販到良心救贖者的轉(zhuǎn)變,引發(fā)海量共情。

觀眾為角色命運(yùn)揪心落淚,影片藝術(shù)價值也因這份真情實(shí)感水漲船高。

這類影片也能夠使觀眾體驗(yàn)到不同的生活狀態(tài)和情感,引起觀眾的道德反思。

弱勢群體影片能把觀眾拽進(jìn)他人的命運(yùn)軌道。

觀眾代入角色,感受生存不易,由此也會產(chǎn)生道德上的深度反思。

在哲學(xué)層面的探討,也進(jìn)一步增加了電影的深度和復(fù)雜性。

這類影片往往不滿足于表面敘事,而是深挖生命本質(zhì)、苦難意義、人性幽微。

面對弱勢群體,生命何以堅(jiān)韌,苦難怎樣救贖,人性善惡邊界在哪……

這些哲學(xué)層面的追問,能讓影片超脫通俗娛樂。

影視對困境群體的呈現(xiàn),也不應(yīng)該僅僅停留在賺取觀眾眼淚和感動的層面。

而應(yīng)深入思考如何通過影片的傳播,切實(shí)為這些群體帶來改變與幫助。

這種深刻的人性關(guān)懷和社會意義,是電影藝術(shù)應(yīng)有的追求。